L’entrepreneuriat collectif, qu’on appelle aussi l’économie sociale, se fonde sur la mise en commun des forces pour relever des défis sociaux, économiques et environnementaux. Son ancrage territorial et son mode de gouvernance défend une approche démocratique, participative et collaborative.

C’est quoi? En quelques mots

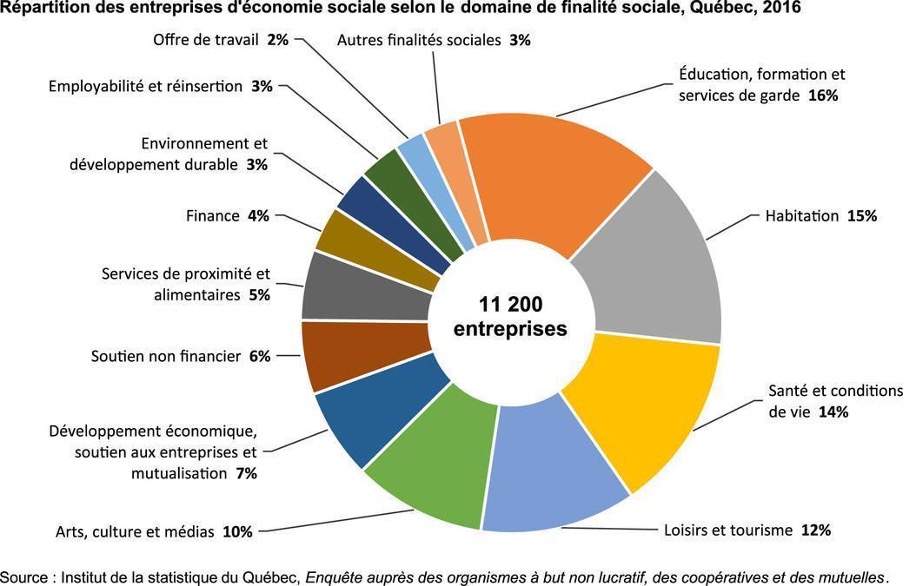

Selon le Chantier de l’économie sociale, une référence au Québec, ce mode de gestion regroupe environ 11 200 entreprises d’économie sociale, qui génèrent ensemble près de 47,8 milliards de dollars et emploient plus de 220 000 personnes. L’entrepreneuriat collectif regroupe des entreprises qui, tout en vendant ou en échangeant un produit ou un service, répondent à des besoins sociaux (création d’emplois, insertion socioprofessionnelle, accessibilité, protection de l’environnement, expression citoyenne, etc.). Ces entreprises sont gérées par leurs membres ou par la communauté et destinent leurs produits ou services à une clientèle diversifiée (particuliers, entreprises, des institutions privées ou publiques ou l’État) (1). Elles œuvrent dans plusieurs secteurs, incluant le tourisme et ses sous-secteurs, comme la gestion d’espaces naturels, l’hébergement en passant par les attraits culturels, les événements ou encore les transports.

Les trois différentes formes d’entreprises collectives

– Les organismes à but non lucratif (OBNL)

– Les coopératives

– Les mutuelles

Les cinq sortes de coopératives

– Les coopératives de consommateurs donnant accès à des biens et des services pour usage personnel.

Exemple: Coopérative Camping COOP des érables

– Les coopératives de producteurs générant des avantages économiques aux producteurs qui fournissent des biens et des services nécessaires à l’exercice de leur métier.

Exemple: La coopérative Ôrigine artisans hôtelier

– Les coopératives de travailleurs rassemblant des membres qui sont à la fois propriétaires de l’entreprise et employés.

Exemple: La coop Aventures Matawin

– Les coopératives de travailleurs actionnaires regroupant des travailleurs qui désirent acquérir des actions d’une entreprise (gérée par une convention d’actionnaires).

– Les coopératives de solidarité comprenant au moins deux des trois catégories de membres (travailleurs, utilisateurs et de soutien), donc des personnes qui désirent s’impliquer d’une manière distincte autour d’une cause commune.

Exemples: Vallée Bras-du-Nord, station de ski Mont-Orignal

Répartition des entreprises d’économie sociale selon le domaine de finalité sociale

Le Québec, leader de l’économie sociale en Amérique du Nord, notamment dans le secteur touristique

Au Québec, 10% des entreprises collectives œuvrent en tourisme, soit environ 1200 entreprises (3). Ce mouvement prend de l’ampleur dans ce secteur, notamment parce qu’il répond bien au développement d’un tourisme durable et solidaire. À titre d’exemple, les entreprises collectives ont fait preuve d’une grande résilience pour survivre et se relever de la pandémie. Les membres ont fait preuve de solidarité de différentes manières, en mettant l’épaule à la roue ou en acceptant des compromis.

Nous pouvons donc constater que les jeunes ont un intérêt marqué pour les organismes à mission. C’est aussi le cas des 40 000 bénévoles qui s’impliquent et des 8700 administrateurs qui en assurent la gouvernance (3).

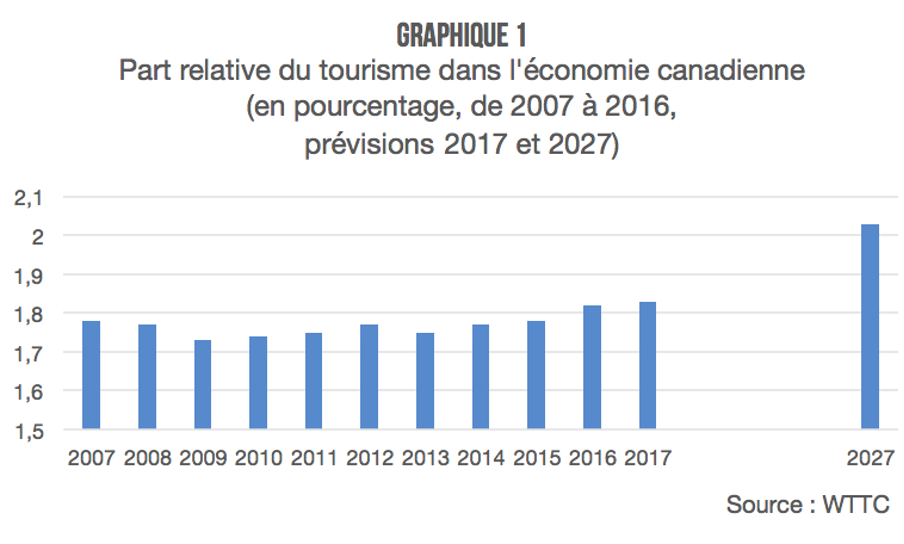

Part relative du tourisme dans l’économie canadienne. Source : Réseau de veille en tourisme (4)

48 milliards de dollars : c’est le chiffre d’affaires annuel généré par l’ensemble des coopératives et des OBNL, dont 468 millions de dollars rien qu’en tourisme et en loisir. Selon une étude de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, les jeunes générations, toutes différenciations confondues, partagent en grande majorité les valeurs qui sont bien ancrées dans les entreprises d’économie sociale, comme le principe de gouvernance démocratique et la protection de l’environnement. Ils considèrent aussi que la viabilité de l’organisation prime sur les profits. Bien que leur connaissance du concept d’entrepreneuriat collectif est plutôt faible, les valeurs de solidarité et de démocratie qu’ils réclament sont en adéquation avec celui-ci (5).

L’écosystème québécois de soutien à l’entrepreneuriat collectif est riche et diversifié. Il intègre des organismes spécialisés en gestion collective, des regroupements sectoriels, des outils financiers, des réseaux régionaux et des centres de recherche, des partenaires gouvernementaux, dont le ministère de l’Économie de l’Innovation et de l’Énergie du Québec.

Puisque l’entrepreneuriat collectif crée de la richesse partagée et des retombées concrètes dans les communautés, nous avons tous intérêt à le soutenir par des ressources professionnelles, mais aussi par du financement pour soutenir la création et le développement des entreprises collectives qui vitaliseront à la fois les villes et les régions du Québec.

Comment l’entrepreneuriat collectif est-il un levier en tourisme durable?

Ce modèle d’affaires renforce le sentiment d’appartenance à un territoire, à une communauté et à une destination autour d’un projet bâti autour des besoins de la population locale, parce que l’argent est mis au service de l’humain et que les retombées sociales et économiques rejaillissent dans la collectivité. Son développement est plus durable car il s’appuie sur la mobilisation d’un capital social financier et humain au service d’un projet commun qui cherche à maximiser les retombées locales tout en préservant sa ressource touristique.

De plus, par son approche de gestion participative, il contribue à préserver les territoires et privilégie l’accès public en tenant compte des opinions, intérêts et contraintes dans son développement. Enfin, il favorise la protection de l’environnement, comme c’est le cas au mont Kaaikop, géré par la coopérative de solidarité L’Interval qui travaille en partenariat avec l’organisme Coalition Mont-Kaaikop pour protéger la forêt ancestrale de l’exploitation forestière. À l’image de L’Interval, ou de la Société de développement du réservoir Kiamika (qui gère le parc régional Kiamika), les entreprises touristiques collectives favorisent le partage des revenus générés au bénéfice de la communauté et l’économie locale ainsi qu’au cœur des communautés, en réinvestissant dans leur mission par exemple. En prime, elles consolident les emplois : Selon une étude du CQCM (2022), les coopératives ont un taux de survie deux fois plus élevé qu’une entreprise incorporée (6). Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) a démontré que «les entreprises d’économie sociale au Québec affichent une performance remarquable, avec 74 % d’entre elles opérant depuis plus de 16 ans, bien au-delà du taux de survie moyen des entreprises canadiennes (30,8 %). Leur longévité est le fruit d’un modèle centré sur les besoins de leurs communautés, où elles demeurent à l’écoute de leur clientèle et de leurs membres (7).»

Des entreprises favorisant des pratiques durables et responsables.

Faire des choix d’approvisionnement responsable et de gouvernance responsable, basés sur des critères environnementaux, sociaux et économiques : c’est la valeur ajoutée de l’économie sociale. Plusieurs d’entre elles privilégient :

-Les produits biologiques

-Les produits compostables

-Les matériaux recyclables

-Les cycles courts

-L’éco-conception

-Les pratiques moins énergivores

-Les emplois de qualité

-Les principes d’économie circulaire

L’entrepreneuriat collectif défend une mission sociale en prime

Les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 (8) des Nations Unies mettent aussi l’accent sur la dimension sociale du tourisme en privilégiant l’inclusion, notamment celle des minorités visibles, la solidarité, la justice sociale et une rétribution équitable des bénéfices et des ressources. Comme le fait la coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord, dans la région de Portneuf, avec son programme d’insertion socioprofessionnelle qui emploie chaque année des jeunes de la communauté en difficulté pour l’entretien des sentiers. Cette entreprise d’économie sociale crée une synergie porteuse avec toute la communauté, manière de démontrer que le territoire «appartient» à tous.

Envie de rejoindre le mouvement Tourisme durable Québec? C’est par ici pour connaître les avantages et par ici pour l’adhésion.

Pour aller plus loin :

Lecture

L’Économie sociale au Québec : portrait statistique, Étude

La coopérative de travailleur·euse·s actionnaire en bref, Coopérative du développement régional du Québec

Coopérative de travail: Définition, fonctionnement et avantages, Coopérative du développement régional du Québec

Coopérative de solidarité: Définition, fonctionnement et avantages, Coopérative du développement régional du Québec

Inventaire et caractérisation des besoins et des enjeux des entreprises d’économie sociale en tourisme et loisir dans le cadre du projet PASTEL, (Faits saillants) (Conseil Québécois du Loisirs, 2024)

Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2020-2025, Gouvernement du Québec (2023)

Étude de cas sur Ôrigine artisans hôtelier (à venir sur le site de la CDRQ)

Balado

L’économie sociale, Après la pause

Vidéo

Qu’est-ce que l’économie sociale?, Chantier de l’économie sociale

Lire aussi:

L’emploi de qualité, une solution pour la pénurie de main-d’œuvre dans le tourisme

Développer l’implication sociale – comment faire?

Dix critères pour donner au bon organisme

Sources :

(1) Guide d’introduction à l’économie sociale, Chantier de l’économie sociale

(2) 11 200 entreprises d’économie sociale au Québec, Cision (2019)

(3) L’économie sociale au Québec. Portrait statistique 2016, Institut de la statistique du Québec (2019).

(4) Le poids du tourisme dans l’économie canadienne, Réseau veille tourisme (2018)

(5) Longo, María Eugenia, Aline Lechaume, Étienne St-Jean, Sandrine Dupuis et Frédérique Moisan. (2021). Les jeunes et l’économie sociale au Québec : niveau de connaissance, valeurs partagées et rapport à l’entrepreneuriat – Feuillet statistique La jeunesse en chiffres, no 6 (mars). Québec : Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec.

(6) Rapport d’études – Taux de survie des coopératives, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (2022)

(7) Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

(8) Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, Nations Unies (2023)

Mis à jour le 7 février 2025